高齢者への保護どうぶつ飼育のススメ

令和4年には日本の65歳以上の年齢の人口は29%となった高齢化の日本で、今後も高齢者の割合は増えていきます。ペット業界で仕事をしている私達としては、高齢者の方たちにも積極的にペットを飼ってほしいですよね。

皆さんご存じのとおりですが、高齢者がペットを飼う事のメリットは身体的な面でもメンタル的な面でも多く知られています。ペットがそばにいることの責任感、癒し、幸福感が増すことは色々な論文で報告されています。

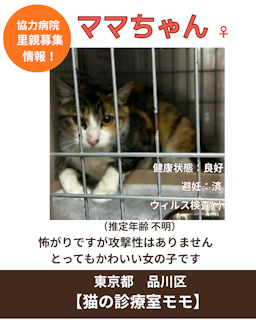

そして、ペットの受入れ方法ですがペットショップで子犬や子猫を購入するよりも、人に馴れた保護どうぶつを飼うことは高齢者の生活に合わせやすいと思います。

子犬や子猫は愛くるしい姿やかわいい仕草を沢山みせてくれますが、好奇心旺盛で動きも活発な時期。私でも子犬や子猫の世話や遊びへの付き合いはとても大変です。

高齢者には人に馴れた保護どうぶつの成犬、成猫からの飼育がその点でおすすめできます。

本当にお世話ができるか?飼えるか?という点でも保護どうぶつの譲渡の場合、多くの場合でトライアルをすることが多いので、飼えるかどうかの不安もクリアできると思います。

このあたりは環境省の資料でも詳しく書いてあるのでご参考にしてください。

環境省_パンフレット「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」 [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

一方で、保護どうぶつの譲渡について里親さんに年齢制限がある団体も多いことも確か。

動物病院からの譲渡の場合、いつも来院される飼い主さんであれば、年齢という数字だけの縛りでなく、動物への愛情や人柄、金銭面などトータル面でその方が飼育に向いているか向いていないかの判断ができるかと思います。

それが仕組化されている一つのいい例があるのでご紹介しますが、岡山市獣医師会では、「セカンドワンニャンライフ」という事業を行っており、繁殖引退犬である成犬、成猫を獣医師が間に入り入念にチェックしてからの高齢者へのマッチングを行っており、実績を出し始めています。

動物病院での譲渡は引き渡したら終わりでなく、その後のケアもトータルにしてあげることが理想だと思っています。飼い主である高齢者が入院するなど、いざという時の備えなども情報としてお伝えしていくことも重要ですね。

色々な団体や個々の病院が高齢者の飼育支援について真剣に考える時期に来ていると思います。