==========

保護どうぶつの医療費~価格を抑えることで広がる可能性~

獣医師:箱崎 加奈子

==========

はじめに

動物福祉活動において、医療費の割引や特別価格は欠かせない仕組みとなってるのが現実です。

活動において資金には限りがあります。

そのため、医療費を抑えることができればより多くの保護どうぶつを救うことに繋がります。

今回は、治療費を抑えることとその課題、そして未来への可能性について考えました。

保護どうぶつの医療ケアの現状

1.飼い主のいない動物の医療費

飼い主のいる動物の場合、治療費はその飼い主が負担します。

しかし、保護どうぶつはその負担をする主体がいないため、多くの場合保護団体や個人ボランティアがその費用を肩代わりする形となります。

2.活動資金は限られている

保護どうぶつの健康を守るためには、不妊手術、ワクチン接種、感染症治療、疾病治療など多岐にわたるケアが必要です。

またかかる費用は飼育費用、施設設備費、搬送費など治療費だけではありません。

これらの費用が高額になれば、他の動物を保護する余裕がなくなり、結果的に保護可能な動物の数が減少してしまいます。

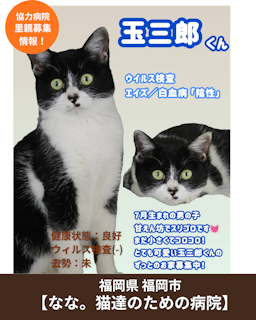

保護どうぶつが協力動物病院で保護されてから譲渡されるまでにかかる費用は1頭あたり8万円かかると当財団で過去試算してます。

治療費を抑えることで広がる可能性

治療費を抑えることができれば、限られた資金でより多くの動物を保護し、新しい家庭への譲渡につなげることが可能になります。

費用を抑えることは、保護活動の規模やケアの質等を拡大するための鍵となります。

治療費を抑える事が可能になる要素の例

1.動物病院での特別価格の設定

飼い主のいない保護どうぶつに対して特別価格や割引を提供することで、保護側は治療費を抑えることができます。

これは、限られた資金で多くの動物をケアする助けとなり、譲渡活動の促進にもつながります。

病院側はそういった活動を集客につなげることもできますが、特別価格の設定については個々の病院の考えがあり難しい場合も多くあると思います。

2.飼い主のいない動物の治療と飼い主のいる動物の診療区別する

保護犬猫専門病院や一般動物病院の休診日や時間を区切って対応するなどすることで、飼い主のいる動物の治療との価格差含めたバランスがとりやすくなります。

不妊手術や予防処置など複数頭の処置を一斉に行うなど、場所の利用やコスト調整をすることが可能になります。

3.助成金や寄付金の活用

助成金や寄付金は、活動を継続するための重要な財源です。手続きが発生しますが病院側、保護側それぞれに補助がでる場合があります。

※a-handsでは、動物病院への補助金制度を設けています。

4.譲渡金として次の飼い主に負担をもとめる

譲渡時の負担金として料金が明瞭な治療費は負担をお願いしやすいです。

譲渡金を一定にして治療費の過不足を補う方法を採用してるケースも多いです。

※譲渡金が実際の経費よりも高額の場合、動物取扱業の販売にあたるので注意が必要です。

まとめ

保護どうぶつの治療費を抑えることは、動物福祉活動の持続可能性を高め、より多くの動物を救うための重要な取り組みと考えられます。

限られた資金を最大限に活用するためには、獣医療、保護主/団体、社会全体が協力し、支え合う仕組みを構築することが欠かせません。

治療費を抑えることで救える命が増えるという価値観を共有し、動物福祉活動の未来を築いていければと願っています。