==========

人馴れできてない保護どうぶつの馴化

獣医師:箱崎 加奈子

==========

一般家庭への譲渡を最終目標としている保護活動において、保護どうぶつの馴化は大きな課題です。

私自身あまり得意でなく、先輩ボランティアさんにアドバイスを頂き、毎回試行錯誤しながら、保護どうぶつの馴化に取り組んでいます。

人によく馴れ、トイレなどのしつけなどが完了してる場合、家庭に迎えやすいのは言うまでもありません。

逆に、人に馴れず、触れず、攻撃性があり、家庭飼育での最低限のしつけが入ってないなどの場合、譲渡へのハードルは高くなります。

そのため家庭飼育に適するよう、馴化やしつけを行います。

犬か猫か、野外からの捕獲(野良猫、野犬)かなどで状況が変わるので、今回は野良猫を例にお伝えします。

子猫の場合、

家庭譲渡を見据えての場合、なるべく早く捕獲した方がよいでしょう。

その後の繁殖抑制も視野に入れると親ごと捕獲する必要があります。

親ごと保護できた場合は、離乳のタイミングで親と離すことが多いです。

猫の社会化期は一般的に9週齢までとされ、生後3ヶ月を超えてしまうと警戒心が強い個体の場合、馴化に時間がかかります。

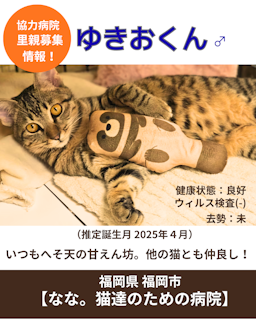

現在我が家に生後3ヶ月を過ぎてTNR活動の中で捕獲された子猫を保護してます。

保護当時から燃えるように怒っていたことから【炎】と仮名をもらうくらい強い警戒心を持ち、保護して半年が過ぎようとしてますが、まだ馴れたとは言えません。

馴化が出来てない猫の場合、広い室内を自由に動いてしまうと、ヒトとの距離を詰めることが難しくなります。

ストレスを考えると逃げたり隠れたり出来るほうが良いかもしれませんが、馴化をする場合、逃げ隠れできない環境におき、ヒトと近い距離で接するようケージ管理を行います。

手から食事やおやつを与えたり少しずつ馴らします。

接するヒトは怪我に気をつけて、最初は手袋や棒(孫の手やマジックハンドを使うこともあります)を使う必要があるかもしれません。

馴化がどこまで進むかは個体差があるので、

私の場合、譲渡後に動物病院への通院が可能であることを想定して、直接身体を触れられるようになり、タオルなどで優しく包んでネットに入れるようになったタイミングで家族募集を始めます。

譲渡希望者にはまだ馴化できてないことを説明し、注意深く検討いただき、覚悟を決めていただきます。

馴化はある時急に突破口が開けるように進むことがあり、それがいつ、どこまで進むかわからないところが面白いとも言えますが、譲渡が進まない大きな原因にもなります。

おそらく馴化の進まないことが原因で沢山の保護どうぶつが譲渡が出来ずに一時飼養の状態になってることでしょう。

譲渡ができたとしてもその後の通院が困難なこともあるのではないかとも想像してます。

獣医師としてどう関わるかも今後考えていきたいことの一つです。