========

保護活動における所有者登録の課題

獣医師:箱崎 加奈子

========

1. マイクロチップ・飼い主登録・所有者変更の基本的な位置づけ

マイクロチップや飼い主登録(犬の場合は法的に義務付けられた登録)は、動物の「所有者」を明確にするための制度です。

保護どうぶつも例外ではなく、保護した瞬間から「誰がその動物の所有者なのか」を明確にすることが、適切な管理や次の譲渡のためにとても重要になります。

特に、マイクロチップについては、2022年6月から販売される犬猫への装着が義務化され、今後ますます所有者情報の登録が重視される時代になっています。

保護された動物に対してもマイクロチップの装着と所有者情報の登録・変更は本来求められるべき対応であり、これが不十分だと、後々のトラブルにもつながりかねません。

2. 実際の現場で悩む「所有者登録のタイミング」

本来であれば、動物を保護した時点で保護主名義に所有者登録(マイクロチップ・飼い主登録ともに)を行うのが理想的です。

しかし、現場ではそう簡単にいかないケースも多くあります。

例えば、

◉ 保護から譲渡までの期間が非常に短く、「すぐ譲渡になるのだから登録まではしなくていいのでは」という迷いが生じる。

◉ 譲渡が決まってから新しい飼い主の名義で登録した方が手続きの手間が一度で済むのでは、と考えてしまう。

◉ また、登録料の負担が重く、保護頭数が多い団体や個人ボランティアにとっては深刻な金銭的負担になる場合もある。

しかしながら、できるだけ早い段階で所有者登録を行うことが、トラブルを防ぎ動物の安全と権利を守るためにも重要であるといえます。

3. 所有者変更手続きで起こりやすいトラブルと注意点

保護どうぶつのマイクロチップや飼い主登録において、所有者変更に関わる具体的なトラブルや注意点も少なくありません。

① 登録先が分からない問題

特にマイクロチップでは、民間の旧登録(日本獣医師会のAIPOなど)と、法定登録(環境省データベース)の両方が存在し、どこに登録されているのか分からず手続きが進まないケースがあります。

② 所有者変更がスムーズにいかないケース

もともとの飼い主が登録されている場合、その人の同意がないと変更できないことがあります。

虐待や遺棄が疑われるケースでは、そもそも元の所有者と連絡が取れない、拒否されることもあり、動物病院が保護主と一緒に悩むことになります。

③ 動物病院で代行できる範囲とできない範囲

病院としてできるのはマイクロチップの装着や所有者情報の登録のサポートですが、保護主と元所有者の間の問題に介入することまでは難しいため、法的な支援や行政との連携も必要になる場合があります。

4. 所有者登録と「譲渡」をめぐる注意点

さらに注意したいのが、譲渡と所有者登録の関係です。

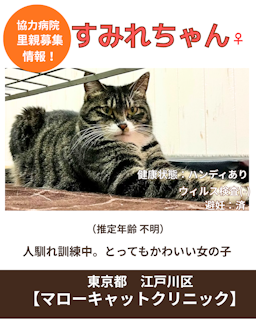

◉ 動物病院が一時的に保護し、その後譲渡する場合、誰が「所有者」として登録するかは曖昧にしないことが大切です。

◉ 一時的に病院名義にするのか、保護団体名義なのか、それとも保護主個人なのか

動物の保護に関わる人の間で責任の所在をはっきりさせることが、スムーズな譲渡につながります。

また、譲渡後も所有者変更が行われないままになると、「所有者不明」のまま暮らすことになり、新しい飼い主がトラブルに巻き込まれる恐れもあります。

5. まとめ:所有者を明確にすることの大切さ

マイクロチップや飼い主登録は、「所有者を明確にするための制度」であり、保護活動においても非常に重要な役割を果たします。

たとえ登録手続きが煩雑だったり、登録料が負担だったりしても、動物の安全を守り、将来のトラブルを防ぐためには欠かせない作業です。

また、動物病院としても、譲渡支援や一時預かりの際に所有者登録について基本的な知識を持ち、保護主と一緒に考える視点が求められます。

所有者が誰なのかを明確にしないまま譲渡やケアを行うことは、動物にとっても、人にとっても不幸な結果につながる可能性があります。

だからこそ、保護活動に関わる動物病院として「所有者登録」の重要性を理解し、適切な支援やアドバイスができる体制づくりが、今後ますます大切になっていくでしょう。