==========

譲渡誓約書の活用 〜譲渡後の責任と役割〜

獣医師:箱崎 加奈子

==========

ペットショップなどでの購入後に適切な飼育がされず、販売元の飼育についての説明責任を追及する声が増加しているのはご存じかと思います。

同様に、保護どうぶつの譲渡活動においても、譲渡を行った団体や譲渡者に対し、譲渡後の飼育状況について責任を問われるケースがあります。

特に、譲渡された動物が不適切に飼育や管理をされた場合や、十分なケアが提供されない場合、その責任が譲渡元にまで及ぶこともあります。

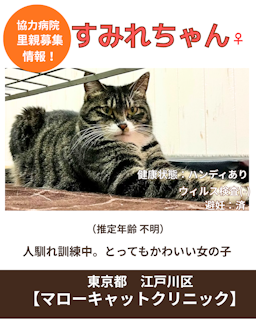

こうした問題を防ぐために、保護どうぶつを新しい家庭に送り出すだけでなく、その後もフォローアップを行い、健康状態や生活環境が適切であるかを確認することが重要です。

定期的なフォローアップを実施し、譲渡先の飼い主に対しても適切なケアや予防措置を継続するよう促すことで、動物の健康と福祉を守るだけでなく、トラブルを未然に防ぐ対策となります。

〜 誓約書の重要性〜

こうしたトラブルを防ぎ、双方が安心して譲渡を進められるようにするための有力な手段が、誓約書の取り交わしです。

一般財団法人どうぶつ福祉a-handsでは、譲渡手順として誓約書の取り交わしを推奨しています。

(HP: a-hands譲渡誓約書 にわかりやすく掲載されてます。)

この誓約書は、譲渡者と飼い主希望者の双方が正式に署名し、譲渡動物の所有権が移る際の責任と義務を明確にします。

a-hands誓約書の内容:誓約書には、譲渡に伴う責任が詳細に記されています。

例えば、以下の項目が誓約書の主なポイントです。

・飼育環境の確認

里親希望者の住居が、動物を飼育できる環境であるか、適切な衛生管理がされているかを確認すること。

また、同居する家族全員が譲渡動物の受け入れに同意していることが求められます。

・健康状態と医療ケアの説明

動物の健康状態や既往症、必要なケアについて譲渡者が説明し、里親希望者がそれを十分に理解することが重要です。

譲渡者は、動物に必要な医療ケアを継続し、ワクチンや予防接種、必要な治療を適切に提供する義務が課されます。

・避妊・去勢手術の義務

むやみな繁殖を防ぐために、避妊・去勢手術の実施が必須となります。

万が一、健康上の理由で手術ができない場合は、繁殖を防ぐための適切な措置を講じることが求められます。

・脱走や事故への対策

動物が脱走や事故に遭わないように、首輪やマイクロチップの装着が推奨されています。

また、不慮の事故に備えた対策が求められます。

・トライアル期間中の問題対応

譲渡後のトライアル期間中に、動物の飼育環境に問題が発生した場合、あるいは譲渡時に虚偽の情報が提供された場合には、動物の返還が求められる場合があります。

誓約書では、こうした問題に対する対応策も明記されており、両者の合意に基づく解決が促進されます。

〜誓約書の実際の運用とそのメリット〜

a-handsが提供する誓約書を使用することで、譲渡の際に必要な事項を網羅的にカバーすることができます。

これにより、動物病院と飼い主希望者の間で曖昧な部分をなくし、明確な合意を得ることが可能になります。

特に、誓約書に記載された内容に基づいて譲渡時の説明を行うことで、説明漏れや誤解を防ぎ、後々のトラブルを未然に防止することができ、譲渡動物が適切な環境で終生飼育されることを確保するための重要なプロセスでもあります。

〜譲渡後のフォローアップ〜

誓約書の取り交わしに加え、定期的なフォローアップを実施することは、譲渡後の動物の状況を継続的に確認するために非常に重要です。

譲渡後の飼い主とのコミュニケーションを保つことで、動物の健康状態や飼育環境の変化に早期に対応することが可能となります。

また、問題が発生した場合、早急に対処することで、動物の福祉を守るだけでなく、飼い主の不安を軽減することにも繋がります。

譲渡者としての動物病院/獣医師の役割は、単に医療を提供するだけではありません。動物が新しい家庭で安心して暮らすための準備やサポートを求められます。

家族の形、考え方がその家庭によって違うように、ペットの飼育スタイルも家庭ごとに異なります。他人が見た時に不適切だと感じた場合、譲渡元が非難されることも多々あります。

動物福祉の向上を目指し、動物たちの幸せな未来をサポートしていきましょう。